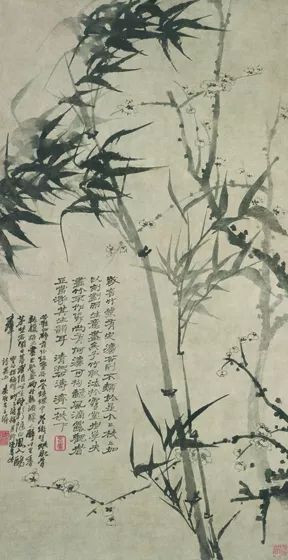

中國美術(shù)館12月7日訊 2018年12月8日,由中國美術(shù)館、南京博物院共同策劃和主辦的“金陵盛跡——十七世紀(jì)的金陵畫壇”,在中國美術(shù)館1、8、9號廳拉開帷幕。展覽共展出兩館收藏的、涉及40多位名家的81件套書畫精品,其中不乏宗師巨匠與赫赫名跡,充分展示了金陵畫壇人物之俊彥,繪事之昌盛。 展覽分為五個部分:“金陵先聲”展出董其昌、藍(lán)瑛、査士標(biāo),以及深受吳門畫派、松江派、武林派和新安派畫風(fēng)影響的藝術(shù)家,諸如姚允在、魏之璜、胡宗信等人的具有典雅之風(fēng)的畫作;“金陵八家”展示樊圻、吳宏、鄒喆、陳卓、盛丹、蔡澤等人筆墨細(xì)膩、風(fēng)格冷逸的畫作;“金陵別樣”展示龔賢、石濤、髡殘、程正揆、程邃、張風(fēng)等人的畫作,其中彌漫著一種浪漫主義的感傷情懷;“金陵妍麗”展示馬湘蘭、薛素素、周序、顧大昌等能詩擅畫、才貌雙全的女性畫家的畫作;“金陵余韻”展出后學(xué)武丹、鄒坤、宗言、樊云、周璕等人的畫作。 明代立國,定都金陵,經(jīng)過20多年的建設(shè),金陵人口逾百萬,這座江南地區(qū)最為重要的文化名城成為了當(dāng)時世界上最大的都城。江南富庶的經(jīng)濟(jì)資源和發(fā)達(dá)的商品經(jīng)濟(jì)滋養(yǎng)了這座城市,使之成為了南方的政治、經(jīng)濟(jì)和文化的中心。明清之際,朝代更迭使得金陵又成為政治上極為敏感且十分微妙的地區(qū),金陵一下子涌入了許多明朝遺民,他們有不少選擇了在這座前朝“留都”里或造訪、或游歷、或定居,或客留、或鬻畫、或課徒,以致金陵的文化氛圍濃厚,繪事活躍。這些云集于金陵的畫家逐漸形成了一個人數(shù)眾多的特殊藝術(shù)群體。 這些書畫家大都具有共同的遺民意識,沉浸在對故國無盡的懷舊之情中,常藉著憑吊明孝陵,賦詩懷舊等活動遣情。他們流連于金陵的山水草木之中,將這種情懷寄予在他們的畫作和畫題中。將畫家的個性、學(xué)養(yǎng)與政治立場,或積極、或消極的心態(tài)寓意于畫成為金陵諸家繪畫的共有特點。他們的藝術(shù)風(fēng)格各異,展示出多元化的藝術(shù)文化追求,使當(dāng)時的金陵畫壇呈現(xiàn)出復(fù)雜而豐富的生動面目。 中國美術(shù)館館長吳為山則談到策劃此次展覽對中國美術(shù)館學(xué)術(shù)方向的促進(jìn)作用:“中國美術(shù)館是以收藏、研究、展示中國近現(xiàn)代藝術(shù)作品為主的國家造型藝術(shù)博物館,在館藏的11萬件美術(shù)作品中,即有自北宋蘇軾《瀟湘竹石圖》始,涵蓋元明清各個時期的古代書畫1200余件,可謂自成體系。此次與南京博物院聯(lián)合主辦十七世紀(jì)金陵地區(qū)的繪畫珍品展,旨在共享兩館的館藏資源,讓廣大觀眾領(lǐng)略古代繪畫藝術(shù)的魅力。也通過這次展覽,增強(qiáng)兩館之間的良好互動,也是對傳統(tǒng)文脈的深入梳理與接續(xù),更是對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的繼承與弘揚(yáng)。” 江蘇省文化和旅游廳副廳長、南京博物院院長龔良談到,為了讓中國美術(shù)館的觀眾能夠完整領(lǐng)略“金陵畫派”超凡脫俗、怡情于天地間的繪畫情趣,南京博物館共拿出70件套精品收藏,其中就包含14件一級品、25件二級品,這些“作品都有一種清新靜謐的氣質(zhì),不染世塵,畫面中表現(xiàn)出落寞孤寂、清冷高雅,有很高的藝術(shù)感染力。他們?nèi)》ㄎ宕伤螘r期的傳統(tǒng),以金陵的某些實景為基礎(chǔ),著意詩化處理,筆墨精致細(xì)膩,成為明末清初金陵地區(qū)繪畫的主流審美。在畫法上則善于從生活經(jīng)歷和山水實景中領(lǐng)悟創(chuàng)作的手法,寫實性較強(qiáng)。” 關(guān)于美術(shù)館和博物院之間藏品資源的互動,吳為山館長進(jìn)一步認(rèn)為,“中國美術(shù)館近年來實施的捐贈與收藏系列展、典藏活化系列展、學(xué)術(shù)邀請系列展、國際交流展系列、新年展系列等已經(jīng)漸成體系。我們不僅專注于對本館藏品的梳理與推廣,更致力于推進(jìn)國內(nèi)外的館際交流工作,實現(xiàn)藏品和學(xué)術(shù)資源的高度共享,為廣大人民群眾提供更為優(yōu)質(zhì)的文化服務(wù)。用好藏品,不僅僅是每一個美術(shù)館和博物館圍繞自身的建設(shè)而設(shè)定,更應(yīng)該建立一個加強(qiáng)館際資源共享的有效機(jī)制。中國美術(shù)館和南京博物院作為國家級美術(shù)館和博物館,也希望通過此次合作,對未來中國的美術(shù)館和博物館的協(xié)同發(fā)展和建設(shè),起到示范和引領(lǐng)作用。” 龔良院長在為展覽撰寫的前言中也強(qiáng)調(diào),“南京博物院以豐富的館藏享譽(yù)業(yè)界,其中明清書畫自成體系,頗具特色。吳門畫派、婁東畫派、虞山繪畫、金陵畫派、揚(yáng)州八怪、海上畫派、京江畫派等大大小小書畫流派的典型之作,不一而舉,基本涵括明清各家各派、各種風(fēng)貌,具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性收藏。近年來,隨著館際之間資源互補(bǔ)、共享,交流合作的不斷加強(qiáng),這些藏品不斷走出南京博物院,被國內(nèi)外的博物館、美術(shù)館等文化機(jī)構(gòu)引進(jìn),廣受社會各界的青睞和公眾的好評。” 據(jù)悉,展覽持續(xù)至2019年1月1日。 展覽介紹 金陵盛跡——十七世紀(jì)的金陵畫壇 金陵作為江南首府,南都的風(fēng)姿,歷史的悠久,山川的秀麗,贏得了詩人畫家不絕的歌詠描繪。文化的昌盛,經(jīng)濟(jì)的繁榮,生活時尚的風(fēng)流,與書畫相關(guān)行業(yè)的便利,富商大賈和書畫鑒藏家的存在,使金陵具有磁鐵般的吸引力,不但孕育出一大批本土畫家,也聚集了來自各地的藝術(shù)家。或文人畫家,或職業(yè)畫家,或半文人半職業(yè)畫家……多種藝術(shù)思潮交相輝映,各派畫家過往相從,切磋交流,使金陵城成了時代潮流的匯合處,呈現(xiàn)出豐富多彩的多元化局面。 第一部分 金陵前賢 明末,金陵文化界以文士為其主導(dǎo),既有在朝身居高位的官員,也有在野的隱士與苦讀的青年才俊。他們大多能坦然面對明末社會政治狀態(tài),常常倘徉于山水名勝之間,以寫書作畫為娛。松江董其昌曾短暫為官南京,半官半隱,成為十七世紀(jì)初文人逸士的典型,為許多文人所效仿,所作山水畫風(fēng)在文人畫家群體中影響頗大。從十六世紀(jì)末開始,各地的職業(yè)畫家為繁榮的商業(yè)文化吸引,紛紛流寓南京。而金陵本地籍的半文人半職業(yè)畫家悠游翰墨,多沉浸于明末的吳派、松江派、浙派(武林派)、新安派等的畫風(fēng)之中,基本上保存著典雅的痕跡。

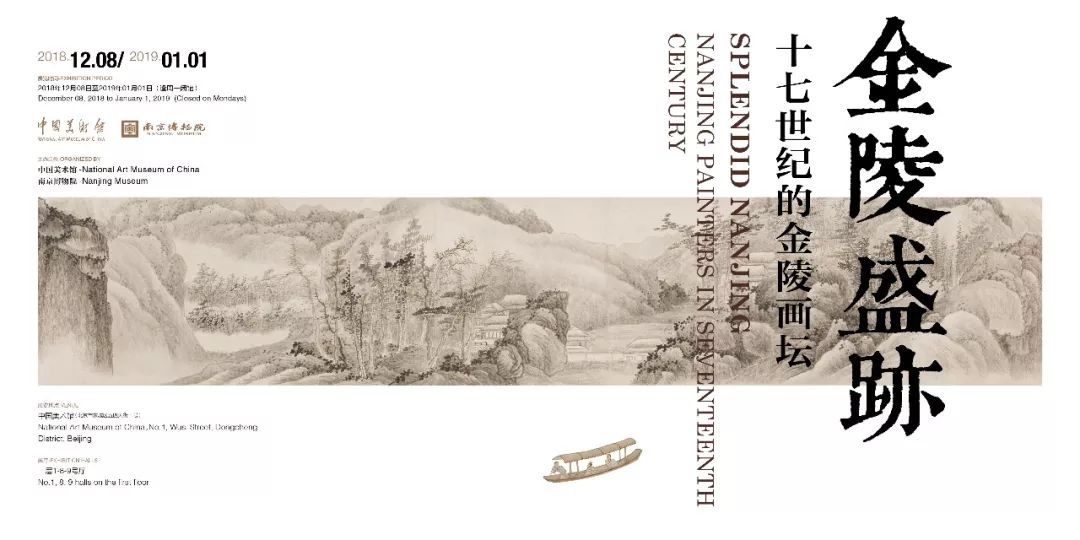

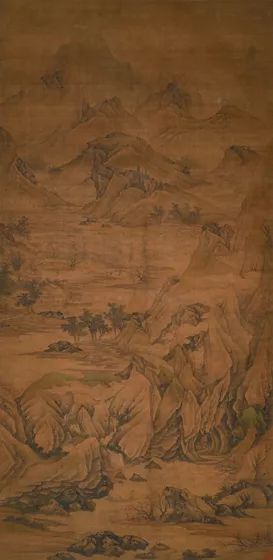

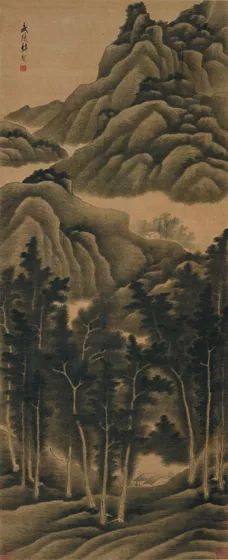

藍(lán)瑛 山莊秋色180.1cm×57.7cm 1658年 清代 中國美術(shù)館藏

藍(lán)瑛 山莊秋色180.1cm×57.7cm 1658年 清代 中國美術(shù)館藏

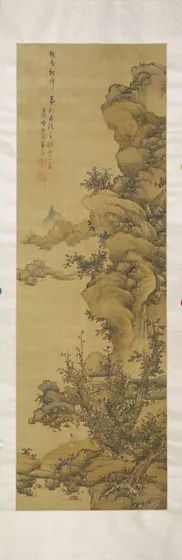

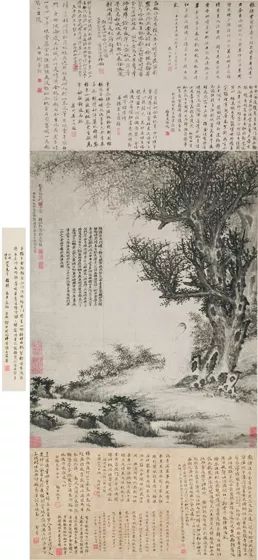

董其昌 松溪幽勝圖 134.6cm×46.6cm 明代 南京博物院藏

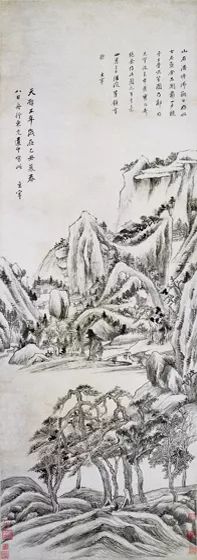

查士標(biāo) 云山圖軸 172.8cm×42.5cm 清代 南京博物院藏

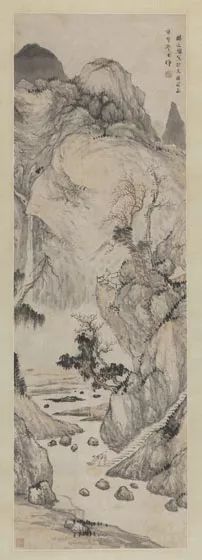

楊文驄(款) 懸崖觀瀑 133.5cm×42.5cm 紙本設(shè)色 明代 中國美術(shù)館藏(鄧拓捐贈)

查士標(biāo) 竹暗泉聲圖軸 149.2cm×46.2cm 清代 南京博物院藏

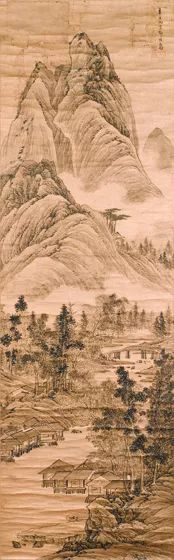

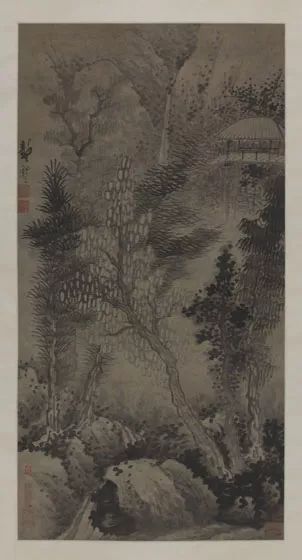

弘仁(款) 水墨山水 76cm×28.55cm 紙本水墨 清代 中國美術(shù)館藏(鄧拓捐贈) 第二部分 金陵八家 “八家”之名,初見于康熙初年,周亮工《讀畫錄》記載,王弘撰《西歸日札》則有《善畫八大家記》流傳,后張庚《國朝畫徵錄》、乾隆十六年(1751)《上元縣志》等轉(zhuǎn)述,說法略有出入,但揭示出十七世紀(jì)中后期金陵繪畫的主流審美趣味。所謂“金陵八家”,實是對于當(dāng)時金陵畫壇主要人物的總稱,因畫風(fēng)相近,將之歸納一起,視為“八家”,代表者如張修、謝成、葉欣、樊沂、樊圻、吳宏、高岑、胡慥、謝蓀、鄒喆、陳卓、盛丹、蔡澤等人。他們?nèi)》▋伤卧后w,以金陵的某些實景為基礎(chǔ),著意于詩化處理,筆墨精致細(xì)膩,成為明末清初金陵地區(qū)的一種風(fēng)尚。同時,他們又善于延續(xù)明中期以來的文派特色,設(shè)色清麗,富有詩情,形成了一種典型的金陵設(shè)色風(fēng)格,從而將懷舊書寫轉(zhuǎn)化成冷清的孤寂。

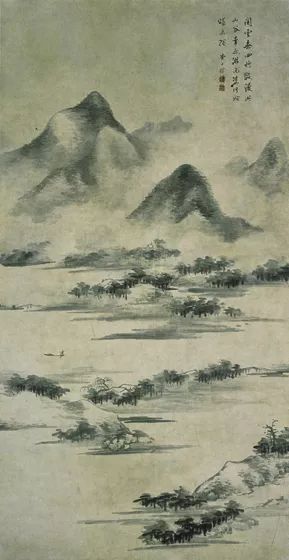

高岑 秋山萬木圖 148.4cm×57.7cm 清代 南京博物院藏

樊圻、吳宏 寇白門像圖 79.2cm×60.6cm 清代 南京博物院藏

陳卓 桃源圖 213.3cm×104.7cm 清代 南京博物院藏

蔡澤 松蔭品茶圖 35.2cm×172.1cm 清代 南京博物院藏

吳宏 岡陵祝壽圖 226.9cm×98.5cm 清代 南京博物院藏

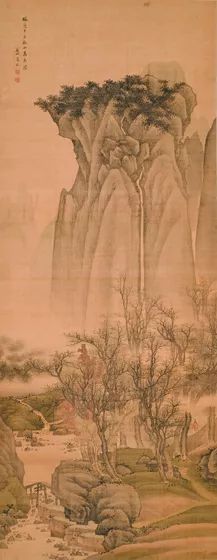

吳宏 柘溪草堂圖 160.8cm×79.8cm 清代 南京博物院藏

樊圻 金陵景色圖 30.8cm×69cm 清代 南京博物院藏

鄒喆 山川小景圖1 12.7cm×13.9cm 清代 南京博物院藏

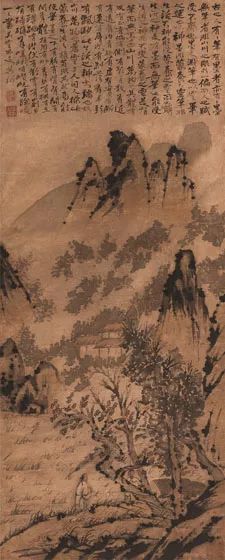

鄒喆 云巒水村圖 154.2cm×47.8cm 清代 南京博物院藏 第三部分 金陵別樣 十七世紀(jì)的中國歷經(jīng)著有史以來罕見的巨變,曾為明代南都的金陵在復(fù)雜劇變的時代中,影響尤其深刻。七處、程正揆、程邃、胡玉昆、張風(fēng)、髡殘、龔賢、呂潛、石濤等人構(gòu)成了一連串的遺民畫家序列。與職業(yè)畫家不同,他們在明清朝代更替的背景下往往以水墨方式抒發(fā)文人思想,彌漫著一種浪漫主義的感傷情懷。他們大多追求一種特殊的復(fù)古傾向,表達(dá)了一種沉痛的文化失落感。正因為他們,金陵開始出現(xiàn)了一種純粹形式上的復(fù)古主義的繪畫風(fēng)格。

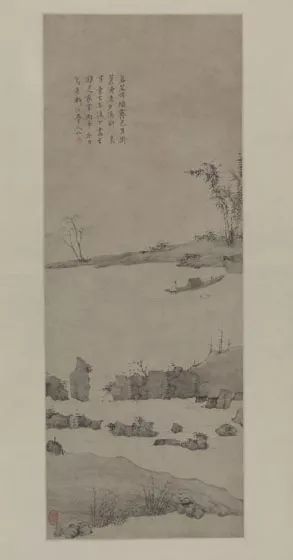

石濤 江干訪友圖 134.5cm×54cm 清代 中國美術(shù)館藏(鄧拓捐贈)

石濤 靈谷探幽圖 97.5cm×50.3cm 清代 南京博物院藏

龔賢 山壑橋亭圖 92.5cm×47.5cm 紙本水墨 清代 中國美術(shù)館藏(鄧拓捐贈)

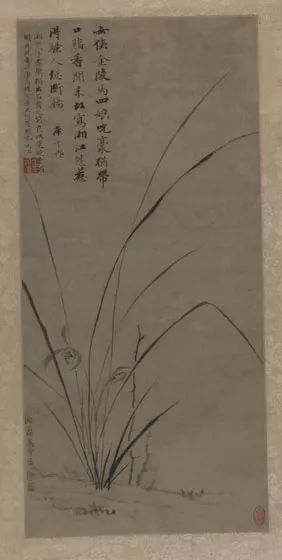

龔賢 夏山過雨圖 141.7cm×57.8cm 清代 南京博物院藏 龔賢 千巖萬壑圖 27.8cm×980cm 清代 南京博物院藏 第四部分 金陵妍麗 晚明清初,市民生活發(fā)達(dá),聲色犬馬,文人名士狎妓之風(fēng)盛行,十里秦淮成為舊院別館林立之地,由此催生了詩文、書畫、曲藝相結(jié)合的青樓文化,涌現(xiàn)了一批能詩善畫的名妓,譬如顧眉、董白、卞賽、李香君、寇湄、馬守真、柳如是、陳圓圓等“秦淮八艷”。她們才貌雙絕,與名士交往,畫藝精進(jìn),并參與到文人的唱和之中,成為明末清初繁榮的消費文化的象征。對她們來說,繪畫既是用以謀生、競爭的手段,又是借以消除內(nèi)心積慮的工具。

馬守真 蘭花圖 59.5cm×27.8cm 紙本水墨 1570年 明代 中國美術(shù)館藏(鄧拓捐贈)

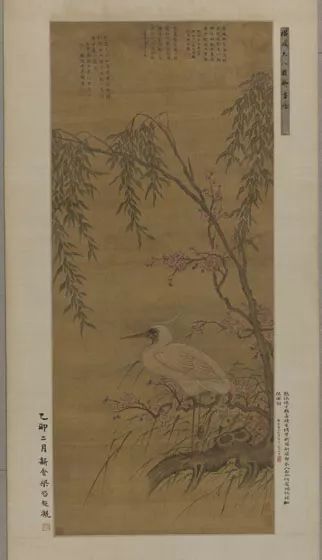

顧眉 花柳圖 111cm×47.5cm 絹本設(shè)色 1632年 清代 中國美術(shù)館藏(鄧拓捐贈) 第五部分 金陵余緒 十七世紀(jì)末,金陵畫壇頹勢已現(xiàn)。明末清初金陵畫家們的弟子或再傳弟子雖然秉承家法,但大多亦步亦趨,其畫學(xué)枯萎,畫路窄貧,畫風(fēng)纖靡。而畫面氣格日漸卑弱,筆墨亦日漸疲軟,結(jié)構(gòu)缺乏變化,有成績者可謂乏善可陳,高蔭(高岑子)、高遇(高岑侄)、何亢宗(高岑徒)、鄒坤(鄒喆子)、樊云(樊圻子)、鄭淮(樊圻徒)、胡濂(胡慥子)、陸逵(胡慥徒)、龔柱(龔賢子)、宗言(龔賢徒)等人,傳移摹寫,一切都在規(guī)矩之中。除金陵八家弟子外,柳堉、周璕等人獨辟蹊徑,躍出八家之囿。

武丹 秋山林屋圖 190.6cm×99.5cm 清代 南京博物院藏

周璕 關(guān)羽讀春秋圖 188cm×93.4cm 絹本設(shè)色 清代 中國美術(shù)館藏(鄧拓捐贈)

宗言 溪橋茅屋圖 179.9cm×49.3cm 清代 南京博物院藏 |